Kunstwerke des Monats 2018

Das Grabmal des Königlich Preußischen Baurates Rudolf Krumbholtz (1872 – 1918)

Über Kurt Oscar Rudolf Krumbholtz wissen wir nur wenig zu berichten. Geboren wurde er am 10. Februar 1872 im oberschlesischen Malapane, einer kleinen Stadt im Kreis Oppeln.

Später studierte er Architektur und machte eine ganz ordentliche Karriere, wie wir u.a. der Ausgabe vom 07. November 1903des in Berlin erschienenen „Zentralblatt der Bauverwaltung“, das die Ernennung des damals 31- jährigen Rudolf Krumbholtz zum preußischen Regierungsbaumeister bekannt gegeben hat, entnehmen können.

In diese Zeit dürfte auch seine Heirat mit Johanna Amadora Lina Elsa Herold, der Schwester zweier Leipziger Architekten, gefallen sein. Im April 1905 wurde den Eheleuten das einzige Kind geboren, die Tochter Bettina.

Im „Verzeichnis der im preußischen Staate und bei Behörden des deutschen Reiches angestellten Baubeamten“ vom 30. Juni 1916 findet sich Rudolf Krumbholtz als Königlich-Preußischer Baurat und Vorsteher des Magdeburger Bauamtes I.

Sein Leben war kurz; er starb am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1918 im Alter von erst 46 Jahren in Magdeburg.

Weil eine gewünschte Einäscherung des Leichnams am Sterbeort Magdeburg unmöglich war*, hatte man den Leichnam des Rudolf Krumbholtz nach Leipzig überführt und im dortigen Krematorium am 02. Januar 1919 feuerbestattet, wie das Einäscherungsregister unter der laufenden Nr.8832 belegt.

Da die „Königliche Bauratswitwe“ Elsa Krumbholtz ihr künftiges Leben im Kreise ihrer Brüder in Leipzig verbringen wollte, wurde am Tage nach der Einäscherung die Urne mit der Asche ihres dahingegangenen Gatten in einer Nische des Kolumbariums auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt.

Aber einige Monate später erwarb die Witwe am 27. Juni 1919 für 1000 Mark das hundertjährige Nutzungsrecht an der standesgemäßen Wahlstelle No.33 im Urnenhain des Leipziger Südfriedhofes.

Und am 13. Oktober 1920 beantragten ihre beiden Brüder, die Leipziger Architekten Arno und Felix Herold, die Genehmigung für die Errichtung eines freistehenden Denkmales aus sächsischem Sandstein. Eine beigegebene Zeichnung zeigt das prächtige Grabmal, in dessen Fundament sich in einem Meter Tiefe eine kleine Urnengruft befindet, in die neben der Asche des Baurates dereinst auch die Asche seiner Gattin Eingang finden sollte.

Wenngleich die Genehmigung Ende Oktober 1920 erteilt wurde, begannen die Arbeiten erst im Frühjahr 1921. Sofort nach der Fertigstellung des aus Beton errichteten Fundamentkörpers verwahrte man am 09. Mai 1921 die irdischen Reste des Baurates Rudolf Krumbholtz für immer in der kleinen Urnengruft.

Danach erfolgte die Errichtung des gänzlich aus dem sehr festen Postaer Sandstein gefertigten Denkmals. Über einem zweistufigen Sockel thront ein imposanter Würfel, dessen vier vertiefte quadratische Ansichtsflächen jeweils durch eine in den Stein gearbeitete profilierte und ornamentierte Leiste umrahmt sind.

Bekrönt wird der Würfel von einer herrlich gedeckelten Vase auf zweistufigem Sockel, die deutlich an eine Amphora erinnert und deren beide Henkel sich hier symbolträchtig jeweils in der Form eines Paradiesvogels zeigen. Die Vase, deren Deckelrand von einem Perlstab umschlossen wird, ist umlaufend prächtig geziert mit einem als Flachrelief gearbeiteten Blattwerkfries, welcher nach oben hin durch den Laufenden Hund, einer Spielart des Mäanderbandes, abgeschlossen wird. Bei den in der Antike häufig praktizierten Brandbestattungen diente die Amphora zur Aufbewahrung der Brandreste, sodass wir in der Vasenbekrönung eine deutliche Reminiszenz an die große Zeit der abendländischen Kulturgeschichte, die sich letztlich ja auch in der klassizistischen Formung dieses prächtigen Grabmales wiederfindet, erkennen können.

* Die erste Einäscherung im Krematorium Magdeburg fand am 22. November 1923 statt.

Auszugsweise entnommen aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 74 ff.

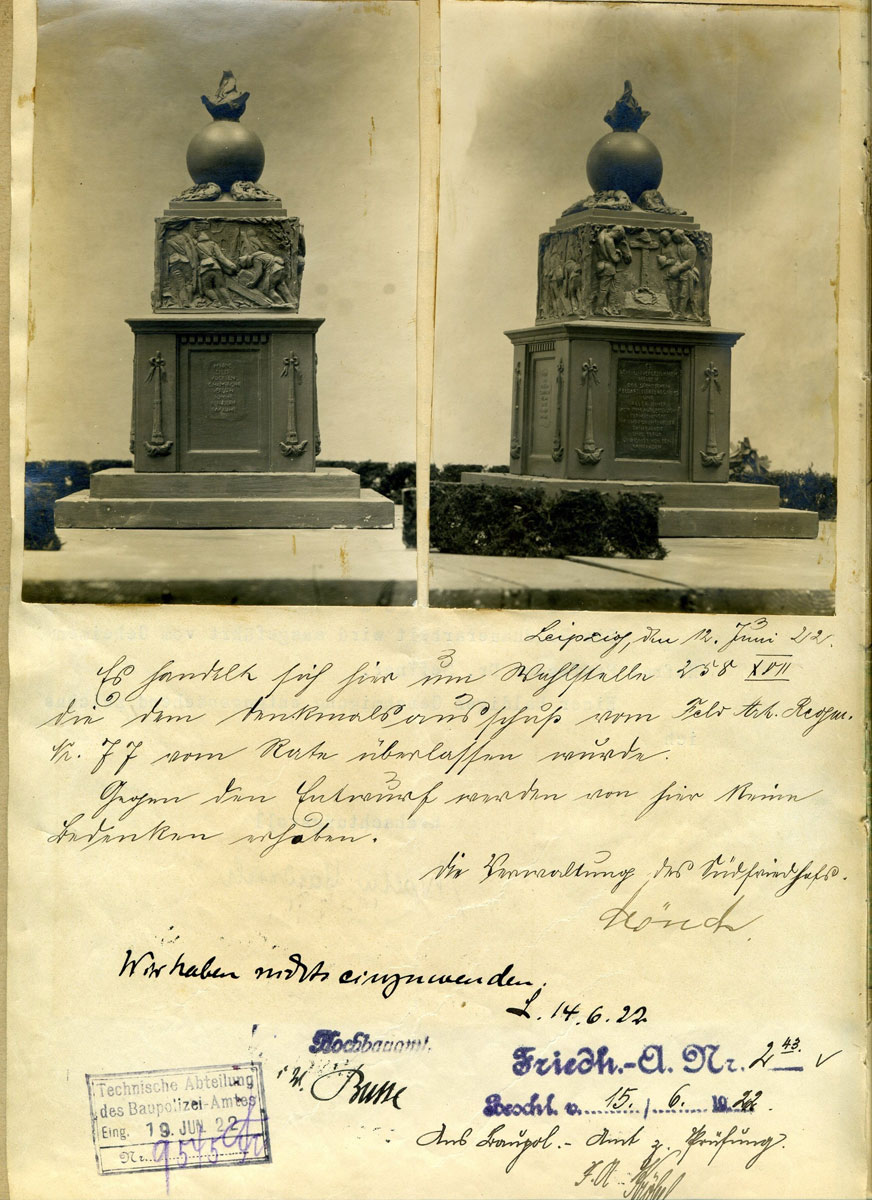

Das Ehrenmal für die Gefallenen des 7. Feldartillerie-Regiments No.77

In der exklusiven XVII. Abteilung des Südfriedhofes, des seit über hundert Jahren teuersten Begräbnisareals dieses Ortes, findet sich

„Zum ewigen Gedächtnis der

im Weltkriege 1914 – 1918

gefallenen Helden des

7. Feldartillerie-Regiments No.77

und aller seiner Verbände“

das Ehrenmal dieses Königlich-Sächsischen Artillerie-Regiments. So steht es geschrieben auf einer bronzenen Platte an der Front des Ehrenmales, zu dem man einst vom östlichen Hauptweg des Friedhofes, unmittelbar durch eine eigens angelegte Zuwegung, gelangte.

Seit 1899 war dieses Regiment mit einer eigenen Kaserne im gewaltigen Militärkomplex in Gohlis beheimatet.

Bereits am 03. August 1914 aber, dem Tag der deutschen Kriegserklärung an Frankreich, hatte das Regiment schon die Kaserne verlassen und befand sich auf dem Marsch zur Westfront.

Der Fronteinsatz, sowohl an der West- als auch an der Ostfront, wurde dann für die Kanoniere bis 1918 zum Dauerzustand.

In diesen irdischen Höllen, die Namen trugen wie Verdun, Champagne oder Galizien, starben sie schließlich zuhauf oder wurden für immer zum Krüppel geschossen.

Nach dem verlorenen Krieg beschloss ein Traditionsverein des 7. Feldartillerie-Regiments No.77 die Errichtung eines Ehrenmales für die gefallenen Kameraden und gründete eigens hierfür einen Denkmalausschuss.

Als der Generalmajor a.D. Ernst Alfred Kaden, ein altgedienter Artillerist, der bereits 1899 als Hauptmann in der Rangliste des 7. Feldartillerie-Regiment No.77 verzeichnet ist, am 20. Februar 1922 den Rat der Stadt Leipzig um die kostenlose Überlassung des Denkmal-Areals ersuchte, war bereits die Standortwahl mit dem Friedhofsdirektor Gustav Mönch ausgehandelt und der architektonische Entwurf des Denkmals abgesegnet worden.

So war die Bestätigung der kostenlos überlassenen Stelle, deren Wert mit 6.500 Mark beziffert wurde, Anfang April ebenso eine reine Formalität wie die Erteilung der offiziellen Baugenehmigung vom 27. Juni 1922.

Der Entwurfsverfasser des Denkmales war der Architekt Walter Haedrich, ein Schwiegersohn des bereits erwähnten Friedhofdirektors Gustav Mönch.*

Als Künstler für die Schaffung des bildkünstlerischen Denkmalschmuckes hatte man den hochangesehenen Bildhauer Carl Seffner (1861-1932) gewonnen, der längst durch zahlreiche bedeutende Denkmäler inmitten der Stadt wie jene für den Kantor Bach an der Thomaskirche oder den Studenten Goethe am Naschmarkt berühmt war.

Er trug den Titel eines Geheimen Hofrates, war Professor und auch Ehrendoktor der medizinischen Fakultät.

Walter Haedrich schaffte ein Denkmal gänzlich aus Bayrischem Muschelkalkstein, welches durch ein 180 cm tiefes Fundament aus Klinkermauerwerk gegründet wurde.

Über dem zweistufigen Sockel türmen sich zwei gewaltige Würfel, wobei der untere Block an seiner nördlichen Frontseite eine in die Fläche eingesenkte hochrechteckige Bronzetafel aufweist, die neben dem obligaten Eisernen Kreuz jene eingangs zitierte Inschrift zum Gedächtnis der gefallenen Helden trägt.

An der westlichen und östlichen Seite sind jeweils in die vertiefte Feldfläche, die oben immer durch einen Zahnfries geschmückt ist, die Namen der großen Kampfplätze des Krieges, auf denen auch das Blut dieser Kameraden floss, in den Stein eingemeißelt.

Eine zweifellos vorhanden gewesene Inschrift an der Südseite des unteren Steinblockes ist während der Zeit der russischen Besatzung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entfernt worden.

An jeder Seite des Blockes finden sich flankierend mit Schleifenwerk geschmückte, gesenkte Fackeln, deren Flamme erlischt und damit an den Tod der Soldaten erinnert, denen dieses Denkmal gewidmet wurde.

Ein kräftiges, profiliertes Gesims bedeckt den unteren Würfel umlaufend, über den sich deutlich eingerückt der obere Würfel, der einst allseitig versehen war mit reliefartig aus dem Stein gearbeiteten Bildnissen, die den militärischen Kriegsalltag der Artilleristen darstellten, erhebt.

Diese Bildnisse hat man allesamt nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt, weil man sie als eine kriegsverherrlichende Propaganda einordnete.

Bekrönend über diesen oberen Kubus findet sich inmitten von aus dem Stein gehauenen Eichenlaubkränzen eine Granate, deren steinerne Flamme ursprünglich nach dem Entwurf des Bildhauers Seffner aus Bronze gefertigt werden sollte. Da sich aber die Kosten für das Denkmal gegenüber dem ursprünglichen Anschlag verdoppelt hatten, musste man schließlich auf dieses optisch sicher interessante Detail der Bronzeausführung verzichten.

Die Akten datieren die Fertigstellung des Denkmals auf den 21. November 1922.

Auszugsweise zitert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 135 ff.

Die Grabstätte des Musikalienverlegers Otto Teich (1866 – 1935)

Der gelernte Musikalienhändler und Komponist Otto Teich gründete im Jahre 1888 in Leipzig einen Musikalienverlag, der dann in den nachfolgenden Jahren durch die Übernahme weiterer Verlage einige Bedeutung erlangte. Unter der Vielzahl namhafter Künstler, die Otto Teich verlegte, befand sich übrigens auch der unvergessene Otto Reutter.

Der Verleger Otto Teich wirkte aber auch erfolgreich mit eigenen Kompositionen, deren Zahl die einschlägige Literatur auf 675 beziffert. Auch das noch heute äußerst populäre Lied „Im Grunewald ist Holzauktion“ verdanken wir dem Werkschaffen Otto Teichs.

Der im Jahre 1866 im kleinen, nordöstlich von Borna gelegenen Städtchen Kitzscher geborene Franz Otto Teich entstammte einfachen Verhältnissen. Neben seinen musikalischen Talenten verfügte er über ein hohes Maß an kaufmännischen Gaben. Bereits 1899 wurde er Hauseigentümer und lebte fortan mit seiner Ehefrau Minna, dem Sohn Otto und der Tochter Elisabeth als ein angesehener Verleger in gutbürgerlichen Verhältnissen. Ab 1904 etablierte sich der Musikalienverlag schließlich standesgemäß im Leipziger Verlegerviertel.

Als im August 1914 der Erste Weltkrieg begann, war der einzige Sohn Otto Teich jun. gerade zwanzig Jahre alt geworden. Als junger Leutnant des 8. Königlich-Sächsischen Infanterieregiments No.107, dem Stammregiment der Leipziger, gelangte er an die Westfront, wo er am 26. März 1916 bei den Kämpfen vor Verdun fiel.

Die Todesanzeige in den Leipziger Neuesten Nachrichten erschien am 30. März 1916, in der es unter anderem hieß:

„Am 26. d. Mts. fiel auf dem Felde der Ehre unser einziger, braver Sohn, mein lieber Bruder

Leutnant Otto Teich

Ritter des Eisernen Kreuzes, Inf.-Reg. 107 / 9.Komp.

im Alter von 21 Jahren. Zum zweiten Male zog er ins Feld, um in hoher idealer Begeisterung für sein über alles geliebtes Vaterland zu kämpfen und zu sterben.“

Offenbar hatte eine zuvor bereits erhaltene Verwundung seinen Fronteinsatz unterbrochen. Aber nach erfolgter Genesung drängte es ihn erneut in den unbarmherzigen Kampf, in dem sein Körper, wie aus einem amtlichen Dokument hervorgeht, von einer Artilleriegranate zerrissen wurde.

Eine Überführung des gefallenen Leutnants aus der Hölle von Verdun in die Heimat war wegen der beständige Kämpfe unmöglich, sodass er wie hunderttausende dort gefallener Kameraden in fremder Erde sein einsames Grab fand.

Wie viele andere Väter, die siegesgläubig ihren gefallenen Söhnen auf dem Südfriedhof umsonst ein Grab bereitet hatten, so erwarb auch der Vater Otto Teich im Juli 1916 für 2.700 Goldmark in der XVI. Abteilung des Südfriedhofes, am Fuße des Völkerschlachtdenkmals, die Wahlstelle No.87. Noch im gleichen Monat beantragte der renommierte Leipziger Bildhauer Ernst Prößdorf die Errichtung von Granitfindlingen auf der gräberlosen Stätte.

Anfang November 1916 waren die vier gewaltigen Findlinge, wie wir sie noch heute vorfinden, aufgestellt. Dabei sollte offenbar der hintere, die anderen Steine deutlich überragende Findling mit einem bronzenen Bildwerk des gefallenen Sohnes geschmückt werden.

Da die Materialnot der Kriegszeit und andere Einflüsse diese Intention der Eltern jedoch zunächst verhinderten, konnte erst 1919 der bedeutende Leipziger Bildhauer Arthur Trebst (1861-1922) sein modelliertes Auftragswerk in der Leipziger Gießhütte des Traugott Noack (1865-1941) in Erz gießen lassen.

Die hochrechteckige und oberhalb mit einem Stichbogen abschließende bronzene Bildnistafel zeigt den Leutnant Otto Teich jun., einen von 250 im Ersten Weltkrieg gefallenen Offizieren des Infanterieregiments No.107, in Uniform und militärischer Kopfbedeckung. An der Knopfleiste seiner Uniformjacke findet sich das Band des Eisernen Kreuzes als ein Dankeszeugnis des Kaisers für den Heldenmut seiner Soldaten in einem Kampfe gegen eine Welt von Feinden, wie man geschichtsverfälschend später postulierte.

Beidseitig vom Bildnis des auf blutiger Wahlstatt gefallenen Leutnants weisen eichenlaubgeschmückte Zöpfe auf den unvergänglichem Ruhm des für sein Vaterland Gefallenen.

Der Adler des untergegangenen Deutschen Kaiserreiches zeigt sich mit ausgebreiteten, mächtigen Schwingen, als wolle er nun bald wieder hinaufsteigen in den unendlichen Himmel und von Deutschlands Größe künden. Auch der ihn umgebende bändergeschmückte Lorbeerkranz weist auf heldenmutige Verdienste der deutschen Krieger hin, für die stellvertretend hier der um sein junges Leben gebrachte Leutnant Otto Teich steht.

Während eine Inschrift auf der Tafel ein ehrendes Gedächtnis anmahnt, beschwören aber die nachfolgenden Worte „Sein Leib ruht in Frankreichs Erde, sein Geist bei uns“ schon eine baldige, unverzichtbare Revanche einer neuen Generation.

Dabei wirkt die hinter dem Grabmal so dominierende Kulisse des Völkerschlachtdenkmales, des noch heute größten europäischen Denkmalbauwerkes, wie ein vaterländisches Gebot, immer bereit zu sein, die Ehre und Größe des Deutschen Reiches um jeden Preis zu verteidigen.

Auszugsweise zitert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 164 ff.

Das Grabmal der Liselotte Dorothee Mercedes Sack (1908 – 1934)

Liselotte Dorothee Mercedes Sack war die am 04. Februar 1908 in Leipzig geborene Tochter des Königlich Sächsischen Kommerzienrates Ferdinand Beykirch, der Inhaber der Korsettfabrik „Royal“ in der Leipziger Elisenstraße und zu Zeiten der Monarchie Hoflieferant des sächsischen Königshauses war. Die Familie wohnte standesgemäß in der vornehmen Albertstraße, und ein Landgut am südöstlich von Leipzig, auf halbem Wege nach Grimma, gelegenen Großsteinberger See galt vornehmlich im Sommer als das bevorzugte Refugium der Familie.

Die in diesem im Grabe ruhende Liselotte war in der Blüte ihres so kurzen Lebens eine überaus schöne und attraktive Frau, sodass die Zahl ihrer Verehrer sicherlich nicht gering war, zumal sie obendrein auch noch als eine „gute Partie“ galt. Im Alter von neunzehn Jahren heiratete Liselotte Dorothee Mercedes Beykirch am 12. Mai 1927 Fritz Sack jun., einen Enkel des legendären Leipziger Landmaschinen-Fabrikanten Rudolf Sack.

Die jungen Eheleute bewohnten standesgemäß eine stattliche Villa in der Helfferichstraße*, in der seinerzeit auch zahlreiche andere prominente Leipziger Familien wie beispielsweise die Verleger Meyer und Baedecker ihr gediegenes Domizil hatten.

So lebte die lebensfrohe Liselotte Sack, die von ihren Nichten und Neffen liebevoll „Tante Lolli“ genannt wurde, als eine typische Vertreterin der bürgerlich-elitären Gesellschaft ein unbeschwertes Leben.

Autos waren ihre große Leidenschaft und so beteiligte sie sich auch als Rennfahrerin an waghalsigen Geländerennen sowie anderen Veranstaltungen des deutschen Auto-Rennsports.

Über die genauen Umstände ihres zeitigen Todes, sie starb am 04. Oktober 1934 im Alter von erst 26 Jahren, sind heute nur spärliche, nicht immer zuverlässige Nachrichten übermittelt.

So sind uns durch jüngste Informationen aus dem unmittelbaren Umfeld der Familie Sack zwei Varianten der Todesursache bekannt geworden. Die erste Erzählung berichtet ihren Unfalltod als Beteiligung bei einem „touristischen Autorennen“, bei dem die Rennfahrerin tragisch auf freier Strecke verunglückt.

Die andere Erzählung erklärt, dass Liselotte Sack allein im eigenen Auto unterwegs zu einer Rennveranstaltung gewesen sei, gefolgt von ihrem Gatten und familiären Freunden in einem zweiten Auto. An einem Bahnübergang kollidierte das Auto von Liselotte Sack mit einem Zug; sie war sofort tot.

Der namentlich nicht genannte Künstler des Grabmals war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit der Leipziger akademische Bildhauer Bruno Eyermann (1888 – 1961), der ja bis heute nicht nur als begnadeter Medailleur begeistert, sondern dessen Kreativität uns ja auch mit seinen hochinteressanten Grabmalschöpfungen immer wieder beeindruckt.

Die bronzene Kugel zeigt in künstlerischer Gestaltung eingraviert den vollen Namen der Verstorbenen und das Datum ihrer Geburt und ihres Todes.

Das in den Marmorsockel vertieft eingearbeitete Herz wendet sich nicht dem Betrachter zu, sondern ist ausgerichtet auf die Inschrift des Kunstwerkes, es liegt symbolisch der Toten zu Füßen und verweist auf die große Liebe des verwitweten Gatten.

Gleichsam erinnert das oftmals mit dem lebensspendenden Wasser gefüllte Herz aber schlichtweg auch an eine Vogeltränke und könnte auf die einst so große Naturverbundenheit der Liselotte Sack hindeuten.

Das auf der Kugel zwischen den eingravierten Lebensdaten befindliche ausgeschnittene Kreuz verweist auf den beständigen christlichen Glauben und die Dornenkrone des eisernen Schaftes symbolisiert den Kelch des erlittenen Leides.

Die goldbekrönte Taube, deren Brust die Gravur eines Herzens und des Venussymboles zeigt, verweist noch einmal auf die Gattenliebe und verkörpert aber auch deutlich die christliche Erlösungsbotschaft ganz im Sinne des Heiligen Geistes und erinnert an den biblischen Vers in der Offenbarung des Johannes „Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben“.

Zusammenfassend kann man diese künstlerische Grabmalschöpfung als einen Gesamtausdruck von Liebe, Glaube und Hoffnung interpretieren.

In verschiedenen Auszügen zitert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 111 ff.

Das Sammelgrab Eythra

Eythra war ein Dorf mit tausendjähriger Geschichte, einst gelegen im Süden von Leipzig, reichlich zwei Kilometer nordwestlich von Zwenkau.

Die gewaltigen Braunkohlevorkommen dieser Region bewirkten in den zwanziger und dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Aufschluss von Tagebauen wie Zwenkau und Espenhain, deren gigantischen Baggern schließlich auch zahlreiche Dörfer geopfert wurden, um das „schwarze Gold“, wie man die Kohle damals nannte, zu fördern.

So kam es zu Beginn der achtziger Jahre auch zur Devastierung von Eythra, dessen zweitausend Seelen umgesiedelt wurden, bevor man deren Häuser dann schließlich dem Erdboden gleich gemacht hat. Auch das Schloss und die Kirche waren nun für immer verloren, sodass das geistige Zentrum und die Kulturgeschichte einer ganzen Region entseelt wurden. Am Ende galt es nun, die Toten aus ihren Gräbern zu holen, um ihnen eine neue Stätte der Ruhe zu bereiten. Diese Aufgabe oblag seinerzeit dem Volkseigenen Betrieb Bestattungs- und Friedhofswesen Leipzig, der seinen Sitz auf dem Leipziger Südfriedhof hatte.

So wurde auch auf dem Friedhof von Eythra im Jahre 1984 Grab für Grab geöffnet, die Gebeine der Toten umgebettet und die aschegefüllten Urnen den Gräbern entnommen. Während die geborgenen Gebeine der Toten in Abstimmung mit den hinterbliebenen Angehörigen auf diversen anderen Friedhöfen in Einzelgräbern beerdigt wurden*, richtete man für die Ascheurnen auf dem Leipziger Südfriedhof das „Sammelgrab Eythra“ ein. Als Ort solcher Sammelgräber wählte man aufgelassene Wandstellen des Südfriedhofes, die sich noch heute dort, wie man auch an den Sammelgräbern der devastierten Dörfer Magdeborn und Bösdorf sehen kann, finden.

Für das „Sammelgrab Eythra“ wählte man die Wandstelle No.106 des Südfriedhofes, die einst im Jahre 1911 vom Leipziger Kaufmann Jakob Ross erworben wurde und auf der noch im gleichen Jahr durch den renommierten Bildhauermeister Otto Wutzler ein prächtiges, tonnenschweres Grabmal in klassizistischer Prägung aus dunklem schwedischen Labrador mit polierter Front errichtet wurde. Nachdem die Wandstelle No.106 im Jahre 1982 infolge des Verzichts der Inhaber dieser Grabstätte wieder an die Stadt Leipzig fiel, bestimmte man sie im Jahre 1985 zum „Sammelgrab Eythra“. Ohne jede Not wurde dann die darauf befindliche interessante Grabmalarchitektur aus unvergänglichem Hartgestein beräumt und zerstört, wodurch das vom Gründungsdirektor Gustav Mönch geschaffene Gesamtkunstwerk Südfriedhof, wie es so oft in jenen Jahren geschah, erneut geschändet wurde.

Um diese Wandstelle nun architektonisch neu zu gestalten, verblendete man die Wandfläche mit gesägten Platten aus Rochlitzer Porphyr und machte sich nun ans Werk, eine weitere bedeutende historische Grabstätte des Südfriedhofes zu zerstören – die Grabstätte der Familie des Stationsassistenten Emil August Hermann Kunze. Am Johannistag des Jahres 1904 war ihm unerwartet seine ledige Tochter Clara Emilie Wilhelmine Kunze im Alter von erst 23 Jahren gestorben. Sie wurde drei Tage später im Rabattengrab No.41 in der VI. Abteilung des Südfriedhofes beerdigt.

Im August 1905 aber wurde der Pfostensarg mit dem Leichnam der jungen Frau ausgehoben und in einer neu erworbenen Grabstätte der Familie in der VII. Abteilung des Friedhofes bestattet, auf der zwischenzeitlich bereits durch den Leipziger Bildhauer Rudolf Cöllen die opulente Grabmalarchitektur aus rotschwedischem Granit mit dem alles überragenden, mit der Lutherrose geschmückten Kreuz errichtet worden war.

Die Grabstätte wurde willkürlich beseitigt, weil sie sich im Umfeld des damals im Bau befindlichen Sozialistischen Ehrenhains befand**. Das wertvolle Natursteinmaterial bekam im Anschluss ein namentlich bekannter Leipziger Steinmetz. Das Kreuz aber erhielt nun die Inschrift EYTHRA und wurde im Jahre 1985 über dem Sammelgrab des Ortes auf dem Südfriedhof errichtet.

Niemand kann heute sagen, wieviel Urnen vom Eythraer Friedhof in diesem Sammelgrab anonym beigesetzt wurden.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 123 ff.

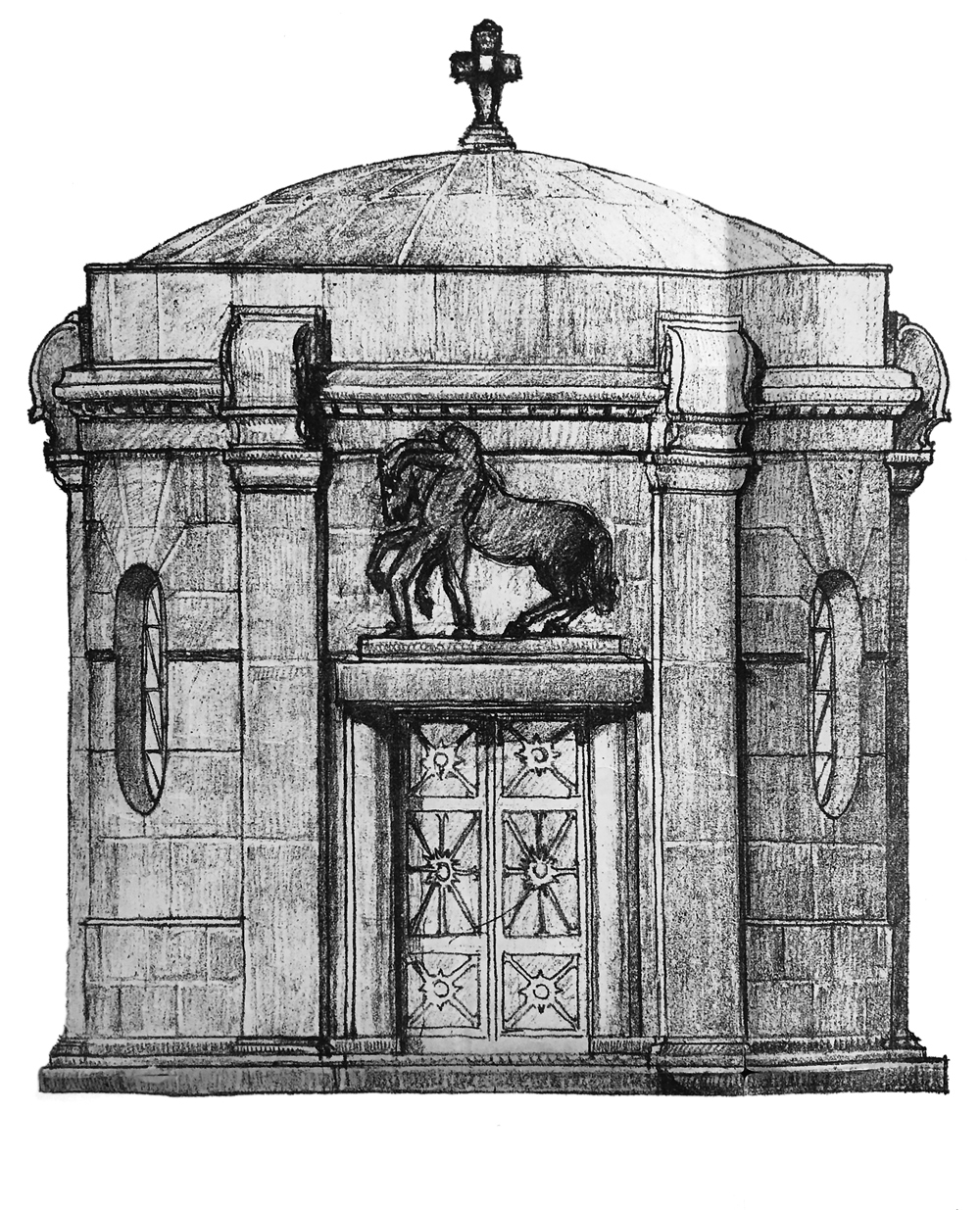

Der Grabtempel der Familie Herbst - Mechler

Der Kaufmann Günther Herbst führte ab 1872 in Leipzig eine Bijouteriewarenhandlung, die sich nach einigen Stationen schließlich in der Reichsstraße, in bester Innenstadtlage, etablierte.

Er handelte mit wertvollem Schmuck, vornehmlich mit Goldschmuck.

Verheiratet war er mit der um 22 Jahre jüngeren Elisabeth Mechler, der Tochter des hochangesehenen und auch hochdekorierten Stadtrates Carl Georg Mechler.

Offenbar wurde Günther Herbst im Jahre 1905 so schwer krank, dass er um sein Leben fürchten musste und da seine Ehe kinderlos war, verkaufte er noch im gleichen Jahre sein Geschäft an Franz König und Friedrich Tillmann, die das dieses dann als Goldwarenhandlung „Günther Herbst Nachf.“ weiterführten.

Ende Juni 1906 beantragte Günther Herbst beim Rat der Stadt unter Beifügung der notwendigen Bauunterlagen die Genehmigung zur Errichtung einer Gruft mit einem darüber befindlichen Tempel auf dem Leipziger Südfriedhof.

Als Entwurfsverfasser und auch als Bauleiter benannte er den Architekten Otto Paul Burghardt (1875-1959), den der Stadtbaurat Scharenberg in seiner Genehmigung vom 02. Juli 1906 als „einen unserer bedeutendsten Architekten“ bezeichnete.

Nachdem bereits am 11. Juli 1906 die Baugenehmigung erteilt worden war, begannen unverzüglich alle notwendigen Arbeiten zur baldmöglichsten Fertigstellung der Tempelgrabstätte*.

Die Umfassungswände der 2 ½ Meter tiefen Gruft sind aus 40 cm starkem Klinkermauerwerk errichtet und innenseitig mit glasierten weißgrauen Verblendern verkleidet worden.

In der Mitte des mit leichtem Gefälle ausgearbeiteten und mit Klinkerplatten belegten Gruftbodens befindet sich ein Bohrloch zur Ableitung eventueller Wasseransammlungen in die unter der Gruft befindlichen Kieslager.

Über der Gruftdecke aus Eisenbeton baut sich der Unterbau des Tempels aus Lausitzer Granit auf.

4 mm starke Walzbleiplatten bilden die horizontale Feuchtesperre gegenüber den aus schlesischem Sandstein gefertigten acht Säulen und der Rückwand des Tempels, in deren Nische ein weiblicher Engel mit gewaltigen Flügeln wacht.

Überwölbt wird der kupferbedachte Tempel im Inneren mit einer Rabitzkuppel, in deren Zentrum zwei geflügelte Engel herniederschauen und inschriftlich in großen Buchstaben EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE verkünden.

Über dem vierstufigen Zugangsbereich findet sich in den Architrav eingemeißelt die Inschrift HERBST - MECHLER, die auf die hier ruhenden Toten der genannten Familien verweist.

Das Senkloch der Gruft, durch welches die Särge in die Totenkammer hinabgelassen werden, hat eine Breite von 120 cm und eine Länge von 244 cm, so dass auch Särge in Übergrößen wie z.B. Pfostensärge in die Gruft gelangen können.

Verschlossen wird das Senkloch durch 5 Granitplatten mit einer Stärke von 10 cm, die mit Falzen versehen sind und sich also überlappen.

Darüber ist eine kräftige Kiesschicht aufgebracht, über der sich dann die eigentliche Gruftabdeckplatte im Bereich des Tempelfußbodens findet.

Diese Gruftabdeckplatte besteht aus einem eisernen Rahmen mit eingearbeiteten Brettern, auf denen eine Platte aus 4 mm starkem, getriebenem Bronzeblech aufgebracht ist.

Diese mit einem umlaufenden Fries gezierte Bronzeplatte, an deren Ecken – ganz im Jugendstil –jeweils ein Henkel eingearbeitet ist, weist in bronzenen Lettern die Namen sowie die Lebensdaten der hier ruhenden Toten aus.

Da dieser Tempel seinerzeit als eine vorbildhafte Totenstätte gutbürgerlicher Familien galt und eine enorme öffentliche Beachtung fand, wurde er vom Architekten Otto Paul Burghardt als Abbildung im Rahmen seiner Firmenwerbung im weit verbreiteten Leipziger Kalender Jahrgang 1908 verwendet.

Im gleichen Kalender des Jahrgangs 1911 würdigte Paul Benndorf in einem Beitrag zum Südfriedhof auch dieses Tempelgrab als eine sepulkralkulturelle Meisterleistung.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 128 ff.

Das Grabmal des Architekten Gustav Alfred Becher (1872 – 1916)

Im Frühjahr des Jahres 2014 machte mich mein verehrter Freund Professor Michael Stuhr auf das am Grabmal Becher befindliche Figurenrelief aufmerksam, von dessen Einmaligkeit in der vielfältigen Grabmallandschaft unserer Leipziger Friedhöfe er sich beeindruckt zeigte.

Diese Einmaligkeit besteht darin, dass hier ein christlicher Engel mit dem Stundenglas in der Linken einem vor ihm kraftvoll schaffenden jungen Mann nahezu beschwörend auf die Vergänglichkeit des Lebens hinweist. Vielleicht ist dies aber auch schon die nahe Stunde des Todes dieses hier dargestellten jungen Recken, der niemand anders sein soll als der Architekt und Baumeister Gustav Alfred Becher.

Der Engel legt seine rechte Hand auf den muskulösen Oberarm des Mannes, der scheinbar über unversiegbare körperliche Kräfte verfügt, und man hat den Eindruck, als wolle er ihn dazu bewegen, nun für immer abzulassen von seinem beständigen, vom Ehrgeiz getriebenen Werkschaffen.

Der kräftige Spaten, den der junge Mann in seinen Händen hält, verfügt nicht über den üblichen T-Griff, denn es ist ein Mörtelspaten, wie er früher auf dem Bau verwendet wurde. Und auch das walmbedachte Haus im Bildnis kann als ein weiterer Hinweis auf den Berufsstand des hier abgebildeten Alfred Becher, der ein Baumeister, ein Bautenschöpfer war, gedeutet werden.

Dessen so vorzeitiger Tod hat seinerzeit die Witwe sicherlich sehr betroffen gemacht und ihr gleichsam die unverhandelbare irdische Vergänglichkeit des Menschen vor Augen geführt, woraus sich dann wohl später die inhaltliche Konzeption für diese Grabmalgestaltung entwickelte.

Michael Stuhr betont, dass das Stundenglas ein seit Jahrhunderten gebräuchliches Vanitasmotiv ist, dessen erste Darstellung sich wohl im Großfresko „Allegorie der Guten Regierung“ im Palazzo Pubblico in Siena aus dem Jahre 1338 findet. Hans Baldung Grien verwendete die Stundenglassymbolik in seinem wohl um 1509/10 entstandenen Gemälde „Die drei Lebensalter und der Tod“.

In der barocken Grabmalkultur findet sich oftmals die Allegorie des Chronos, der in der griechischen Mythologie als der Gott der Zeit seine Bestimmung hat und dessen Attribut u.a. das Stundenglas ist. Und in späterer Zeit findet sich immer wieder das Stundenglas auch als Einzeldarstellung auf zahlreichen Grabmälern; ein Symbol der unaufhaltsam verrinnenden Zeit.

Das Leben des Architekten und Baumeisters Gustav Alfred Becher war kurz, denn es währte nur 44 Jahre. Seine Wiege stand 1872 auf einem Bauernhof im kleinen thüringischen Poxdorf nahe Bürgel. Als zweitgeborener Sohn absolvierte er in jungen Jahren eine Maurerlehre und besuchte offenbar zeitgleich, quasi im „Abendstudium“, die nichtakademische, aber renommierte Großherzoglich-Sächsische Baugewerkenschule in Weimar. Danach durfte er sich Baugewerksmeister und auch Architekt nennen. Nachdem er dann jahrelang als Angestellter in einschlägigen Firmen der Baubranche in Hamburg, Berlin, Wien, Bukarest und Dortmund gearbeitet hatte, machte er sich offenbar Ende 1902 im oberschlesischen Loslau selbständig und heiratete später die aus Liegnitz stammende Laura Triebel, die ihm zuvor schon über längere Zeit den Haushalt geführt hatte.

Etwa ab 1910 lebten die kinderlosen Eheleute gut situiert in Niederlössnitz bei Radebeul, in der villenbestandenen Rennerbergstr. 8.

In diesem Hause ist Gustav Alfred Becher dann vermutlich auch gestorben, die genaue Ursache für seinen so frühen Tod am 13. Oktober 1916 ist uns nicht bekannt. Er hatte keine stabile Gesundheit, klagte schon als Zwanzigjähriger in Briefen an die Familie oftmals über Kopf- und Halsschmerzen. Und wenngleich ein Foto den jungen wehrpflichtigen Rekruten Alfred Becher in preußischer Uniform zeigt, so können wir aber einen längeren Militärdienst ausschließen, weil er mit großer Wahrscheinlichkeit wegen gesundheitlicher Probleme rasch wieder ausgemustert wurde. Eine Briefbotschaft aus dem Jahre 1914 verweist auf ein vermutetes Nervenleiden, weshalb Alfred Becher in jenem Jahre in Begleitung seiner Schwester Martha in Jena eine sechswöchige Kur absolvierte. Wir können wohl davon ausgehen, dass er bereits über längere Zeit in der Nähe des Todes war, bis dieser ihn dann wohl nur wenig gnädig zu sich nahm.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S. 141 ff.

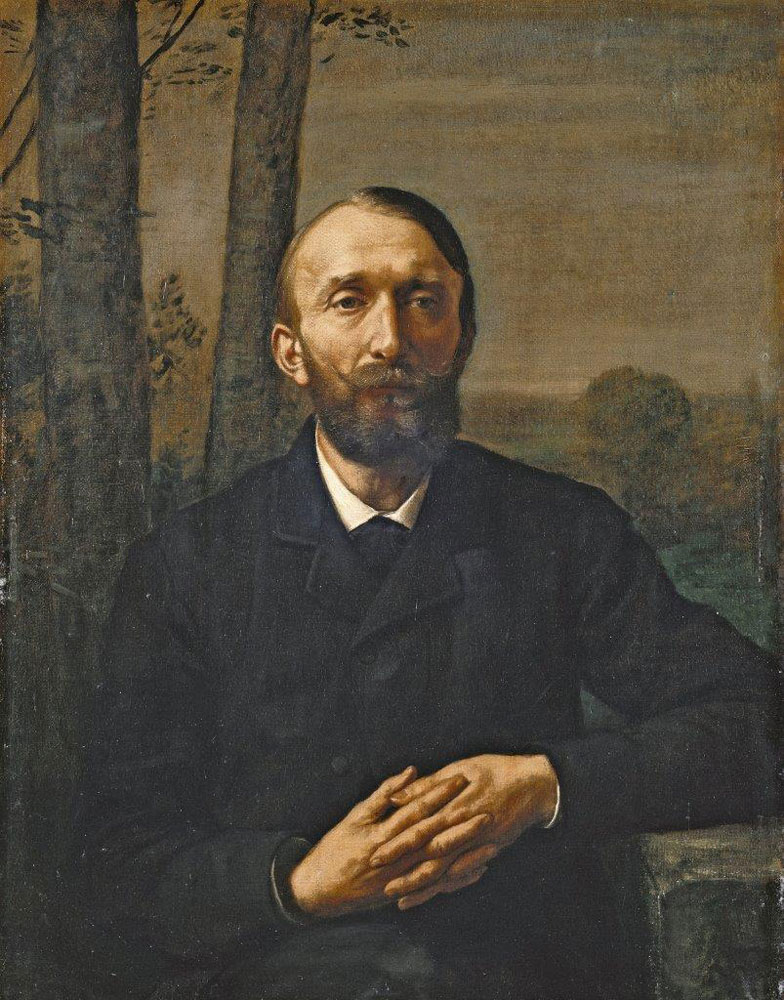

Die Grabstätte des Kunstwissenschaftlers Dr. Conrad Fiedler (1841 – 1895)

Am 26. März 1969 wurden in dieser Wandstelle des Südfriedhofes fünf Särge und eine Urne eingebettet, die man zuvor vom Friedhof Crostewitz-Cröbern hierher transportiert hatte. Einer dieser Särge barg die sterblichen Überreste von Dr. Conrad Fiedler, der als einer der bedeutendsten Kunstwissenschaftler des 19. Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen ist.

Conrad Fiedler wurde 1841 im erzgebirgischen Oederan als der Sohn des Textilfabrikanten Hermann Fiedler geboren; seine jüdische Mutter Louise Maria war die Tochter des sehr vermögenden Leipziger Kaufmanns und Stadtrates Ludwig Hartz. Wenngleich Fiedler es sehr bald zum promovierten Juristen brachte, so beendete er aber dennoch rasch diese Laufbahn und weihte sein Leben fortan als Wissenschaftler, Kunstsammler und Mäzen der bildenden Kunst.

Untrennbar ist sein Name verbunden mit dem Werkschaffen der zweiten Generation sogenannter Deutsch-Römer wie Hans von Marees, Adolf Hildebrand, Anselm Feuerbach oder dem Schweizer Arnold Böcklin. Für den namhaften Kunsthistoriker Udo Kultermann war Fiedler ein „bahnbrechender Theoretiker“ der Kunstwissenschaft, und es lohnt durchaus noch heute, sich mit Fiedler zu befassen.

Ab 1880 nahm Fiedler seinen dauernden Wohnsitz in München, wo im Jahre 1895 sein großes Leben viel zu früh im Alter von 53 Jahren endete. Als er am 03. Juni 1895 aus dem Fenster seiner Wohnung gestürzt war, bemühte man sich sehr, seinen Tod als einen Unglücksfall zu verkünden, wenngleich hier Zweifel durchaus angebracht sind und man auch heute noch einen Freitod für durchaus denkbar hält.

Der Sarg mit dem Leichnam Conrad Fiedlers wurde nach Crostewitz, einem vom Vater im Jahre 1848 erworbenen Leipziger Rittergut, überführt und in der dortigen Familiengrabstätte beigesetzt.

Bei der am 26.März 1969 erfolgten Überführung von Crostewitz zum Leipziger Südfriedhof handelte es sich um die Särge von Dr. Conrad Fiedler, seiner Eltern Hermann Fiedler und Louise Maria Fiedler, seiner Schwägerin Clara Fiedler und deren elfjährigen Sohn Arthur Fiedler.

Außerdem wurde die Urne mit der Asche des 1919 verstorbenen Dr. Philipp Fiedler, des älteren Bruders von Conrad Fiedler, überführt.

Alle Särge und die Urne setzte man in Einzelgräbern in der Wandstelle No.20 bei.

Ein Jahr später wurden auch die Urnen mit den Aschen von Dr. Martin Fiedler und Wolfgang Fiedler, den beiden Söhnen von Dr. Philipp Fiedler, von einem anderen Ort hierher überführt und hier beigesetzt.

Wie kümmerlich das Interesse am Erhalt historischer Zeugnisse der Sepulkralkultur war, beweist der Umgang mit der vor der neugestalteten Wandstelle errichteten Kreuzigungsgruppe des Bildhauers Ernst Rietschel, ein Zinkguss der Zeit um 1854. Die Marmorausführung des Werkes befindet sich heute im Schweriner Dom.

Dieses Werk befand sich neben metallenen Relieftafeln des Bildhauers Adolf Hildebrand unbeschadet im Crostitzer Mausoleum der Rittergutsfamilie Fiedler. Auf dem unsachgemäßen Transport löste sich der linke Arm der Maria Magdalena, aber niemand war geneigt, für dessen Anarbeitung zu sorgen. Nachdem dieses Fragment jahrelang noch in einer Werkstatt des Friedhofes lagerte, hat man es dann eines Tages, weil es vermutlich eine lästige Mahnung an unterlassene Pflichten war, entsorgt.

Die einst über den Fiedler´schen Gräbern in Crostewitz aufragende Kreuzigungsgruppe zählt ikonografisch zu den großen Glaubenszeugnissen des Christentums. Der Opfertod des Erlösers mahnt uns zu einem Bekenntnis christlicher Werte im Leben und Sterben, und Maria von Magdala gilt dem gläubigen Christen als die große Zeugin eines solchen fromm geführten Lebens.

In der christlichen Religionsgeschichte ist sie wohl die treueste Anhängerin Jesu mit der größten Herzensnähe zu ihm. Sie war während der Kreuzigung und in der Stunde seines Todes ganz in seiner Nähe, sie war bei der Kreuzabnahme zugegen und verharrte nach der Grablegung durch Joseph von Arimatäa weinend am Grabe. Schließlich wurde sie Augenzeugin des leeren Grabes und war dann die Erste, die persönlich dem Auferstandenen begegnete und die dann letztlich zur Verkünderin seiner leiblichen Auferstehung wurde.

Trotz der Einmaligkeit dieses Werkes auf Leipziger Friedhöfen ist der Umgang damit beschämend, vermittelt aber gleichzeitig signifikant die weitverbreitete Geringschätzung der Kunstwerke auf unseren Begräbnisplätzen.

Unsere Friedhöfe werden sterben, wenn wir sie nicht bewahren und damit aufhören, sehenden Auges ihre kulturelle Seele zu zerstören.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S.148 ff.

Das Grabmal des Bildnismalers Prof. Eugen Urban (1868 – 1929)

Als der Autor im Frühjahr 2016 durch das nördliche Areal der III. Abteilung des Südfriedhofes wanderte, entdeckte er eine prächtige marmorne Urne in neoklassizistischer Manier, umschlossen von tiefhängenden, schön gearbeiteten Lorbeergirlanden über einem runden, profilierten Sockel.

Die Urne thront auf einem wohlproportionierten sandsteinernen Unterbau, der sich im oberen Drittel vierseitig verjüngt und sich dadurch ästhetisch glücklich mit dem prächtigen Aufbau vereinigt.

Ein unterer Sandsteinquader soll allein dazu dienen, das eigentliche Bildhauerwerk emporzuheben, um es einer wirkungsvolleren öffentlichen Wahrnehmung zuzuführen.

Es war keine gute Idee, dieses Grabmal des bedeutenden Leipziger Kunstmalers Professor Eugen Urban von seinem in der XIX. Abteilung des Südfriedhofes gelegenen Grabe zu entfernen, über dem man es im Jahre 1930 zu seinem Gedenken errichtet hatte.

Der am 21. Oktober 1868 in Leipzig als Sohn eines Rittergutsbesitzers geborene Eugen Marius Carl Urban brachte es nach dem Studium an den Kunstakademien in Leipzig und München sowie an der Kunstschule Weimar, wo so bedeutende Künstlerpersönlichkeiten wie Carl von Marr (1858-1936) oder der Norweger Carl Frithjof Smith (1859-1917) seine Lehrer waren, zu einem der gefragtesten sächsischen Porträtmaler seiner Zeit. Neben so bedeutenden Leipziger Persönlichkeiten wie die Oberbürgermeister Bruno Tröndlin und seinen Amtsnachfolger Rudolf Dittrich, den Stadtbaurat Otto Wilhelm Scharenberg oder den Museumsdirektor Hofrat Theodor Schreiber porträtierte er dutzende andere verdienstvolle Leipziger Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Selbst das gesamte Leipziger Ratskollegium malte er im Jahre 1903 auf einem monumentalen Bildwerk für den Ratsplenarsaal des Neuen Rathauses. Das im 500-jährigen Jubiläumsjahr der Leipziger Universität entstandene große Gemälde „Rektor und Dekane“ dürfen wir heute wohl als das Hauptwerk Urban´s ansehen.

Eugen Urban war als Bildnismaler weit über die Grenzen des Königreiches Sachsen bekannt und geschätzt und so entstammen auch zahlreiche repräsentative Bildnisse von Mitgliedern deutscher Herrscherhäuser wie zum Beispiel das im Jahre 1898 entstandene Gemälde des Großherzogs Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar seiner Hand.

Mit fünfzehn Kolossalgemälden zur thüringischen Sagenwelt schmückte Eugen Urban einst die Orangerie des nahe Friedrichroda gelegenen Schlosses Reinhardsbrunn.

Aber auch auf dem Leipziger Südfriedhof war Urban im Rahmen der Errichtung der gewaltigen neoromanischen Kapellenanlage mit seinen Entwürfen maßgeblich beteiligt an der Ausmalung der dreischiffigen Basilika samt der Chorkuppel sowie der östlichen und westlichen Kapelle. Eine ganz besondere Aura hatten seine Entwürfe für die Kuppelausmalung der Einäscherungshalle des Krematoriums.*

Der Erste Weltkrieg bedeutete auch für den Künstler Eugen Urban einen deutlichen Einschnitt in seinem Werkschaffen und schließlich hinderten ihn auch ernste gesundheitliche Beschwerden bald nach dem Zusammenbruch der Monarchien des Deutschen Kaiserreiches in seinem künstlerischen Schaffen.

„An den Folgen langjährigen Leidens ist gestern früh mein geliebter Mann, unser treuer Vater und Schwiegervater

Herr Kunstmaler Professor Eugen Urban

im vollendeten 61. Lebensjahr entschlafen.“

So vermeldete seine Witwe Frieda Urban geb. Seidel in den Leipziger Neuesten Nachrichten am 22. Oktober 1929 den Tod des Künstlers, der genau an seinem 61. Geburtstag gestorben war.

Sein Leichnam wurde am 24. Oktober 1929 unmittelbar nach der Trauerfeier in der Hauptkapelle im angrenzenden Krematorium eingeäschert.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S.158 ff.

Das Grabmal des Architekten Bernd Baron von Keyserlingk (1939 – 1996)

Der tragische Unglückstod des Architekten und Stadtplaners Bernd Baron von Keyserlingk war die Ursache der Erstbegegnung des Autors mit der Witwe Gisela von Keyserlingk im August 1996.

Nachdem sie ihren verstorbenen Ehemann unter großem Geleit der Familie, der Freunde und seiner adeligen Standesgenossen in der XVII. Abteilung des Südfriedhofes im Rabattengrab No.751 christlich zur ewigen Ruhe gebettet hatte, entdeckte sie wenig später im Umfeld ein kleines, prächtiges Grabmal aus römischem Travertin, das in seiner Architektur an ein Sakralbauwerk erinnerte.Die ikonografische Botschaft dieses noblen Grabmales entsprach vollkommen der Profession als auch der Religion des Verstorbenen – ein Architekt mit römisch-katholischer Religionszugehörigkeit.

Bis heute kennen wir weder den ursprünglichen Standort des etwa um 1920 geschaffenen Grabmals noch dessen Schöpfer und so wissen wir auch nicht, für wen dieses interessante Grabmal einst geschaffen wurde. Fest aber steht, dass einMitarbeiter des Friedhofes dieses Grabmal einst hierher in die XVII. Abteilung bringen und auf einer Wegspitze aufstellen ließ, um es für die Nachwelt zu bewahren und seine öffentliche Erlebbarkeit zu sichern.

Dass Gisela von Keyserlingk sofort einordnen konnte, welch einmalige Stimmigkeit zwischen diesem Grabmal und der letzten Ruhestätte ihres geliebten Gatten bestand, verdient noch heute unsere respektvolle Bewunderung. Und so übernahm sie damals die Patenschaft über dieses historische Grabmal und adelte es schließlich endgültig durch die Einarbeitung eines Kunstwerkes des hochbedeutenden Leipziger Malers, Zeichners und Graphikers Reinhard Minkewitz (*1957).

Die künstlerisch gestaltete, hochrechteckige Metallplatte orientiert sich in ihren Abmessungen mit einiger Sicherheit an einer ursprünglich bereits vorhandenen Fläche an der Frontseite des Grabmales, die nach Auffassung des Autors zuvor schon einmal mit einer wohl beschrifteten bronzenen Tafel versehen war.

Der Künstler Reinhard Minkewitz rückte ins Zentrum seines Werkes ein Reliefbildnis mit dem Titel „Umarmt von Dunkelheit“, dessen Interpretationsbreite ein weites Feld überspannt, aber ganz genau die Situation der plötzlichen Einsamkeit erfasst und auf den unbeschreiblichen Verlust des Gatten, des Vaters, des Freundes verweist.

Tröstung soll die Umschrift mit dem Vers aus dem 107. Psalm bewirken:

„DIE DER HERR GERETTET UND HEIM GEBRACHT HAT AUS FREMDEN LÄNDERN VON OST UND WEST; NORD UND SÜD“,

die unmittelbar mit einer weiteren Inschrift korrespondiert, welche die wichtigsten Lebensstationen des weltweit tätig gewesenen Architekten nennt:

MESCHEDE – BERLIN – LONDON – DAR ES SALAAM – KADUNA – HAMBURG – WUHAN – ODESSA –RIGA – LEIPZIG.

Der dem im 15. Jahrhundert begründeten baltischen Adelsgeschlecht entstammende Bernd Baron von Keyserlingk wurde 1939 im schlesischen Breslau als Sohn des Albrecht von Keyserlingk und der Maria Bertha Gräfin zu Stolberg-Stolberg geboren. 1966 heiratete er in Berlin Gisela von Arnim aus dem Hause Gerswalde, die dem bereits im Jahre 1204 urkundlich erwähnten märkischen Uradelsgeschlecht derer von Arnim entstammt.

Vier Töchter und ein Sohn wurden den Eheleuten geschenkt, die sich beruflich rastlos in zahlreichen Ländern der Erde engagiert hatten, um diese Welt besonders in Afrika ein wenig besser zu machen. So waren sie viele Jahre in Kenia, Nigeria, Tansania und später dann auch in China, in der Ukraine und im Baltikum, der jahrhundertalten, verlorenen Heimat der Keyserlingks.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 S.174 ff.

Zum 80. Todestag

des Friedhofsdirektors Gustav Mönch

Die Grabstätte des Friedhofsdirektors Gustav Adolf Mönch (1859 – 1938)

Fast 38 Jahre hatte Gustav Adolf Mönch sein Lebenswerk – den Leipziger Südfriedhof – seit dessen Einweihung im Jahre 1886 gestaltet und mit zahlreichen hohen Orden wurde er für dieses große Werk geehrt.

Vom einfachen Kunstgärtner hatte es Mönch bis zum Direktor der Städtischen Friedhöfe gebracht, bevor er am 01.April 1924 im Alter von 65 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand trat. Am 20. Februar 1938, einem Sonntag, starb er am frühen Morgen einen gnädigen Tod.

Und dann wurde er sehr bald vergessen. Niemand hat sich ernsthaft gemüht, die Erinnerung an das verdienstvolle Wirken von Gustav Mönch als Schöpfer des Südfriedhofes zu bewahren oder ihn öffentlich zu würdigen. Noch nicht einmal ein Bildnis von Gustav Mönch hatte sich in der Verwaltung des Südfriedhofes oder in anderen Archiven unserer Stadt für die Nachwelt erhalten.

Als der Autor im Jahre 2009 in der „Leipziger Volkszeitung“ an den 150. Geburtstag von Gustav Mönch erinnerte, ergab sich schließlich der Kontakt zu Monika Reuschel geb. Mönch, der letzten noch lebenden Enkelin des legendären Friedhofsdirektors. Und es eröffnete sich ein ungeahnter, seit Generationen gehüteter Schatz der Familie Mönch mit vielen Fotografien und einer sorgfältig erarbeiteten, dreihundert Jahre ausleuchtenden Genealogie der Familie Mönch.

Deshalb war es dem Autor möglich, bereits im zweiten Band dieser Publikation die charismatische Persönlichkeit des Gustav Mönch in den Fokus der friedhofsinteressierten Öffentlichkeit zu rücken und nachfolgend weiter in die Familiengeschichte des Gustav Mönch einzudringen.

Bereits 1891 wurde er Beamter und schon 1892 avancierte Mönch zum Obergärtner des Südfriedhofes, wodurch er zugleich der Stellvertreter des Inspektors Heinrich wurde.

Im April 1893 heiratete Gustav Mönch die attraktive 19-jährige Hedwig Schulze, im Jahr darauf wurde die Tochter Charlotte geboren und wiederum ein Jahr später kam die Tochter Dora auf die Welt. Jahre später, 1901, wurde den glücklichen Eheleuten der einzige Sohn Johannes geboren.

Gustav Mönchs Vorgesetzter war von Anbeginn der bereits erwähnte Friedrich Ernst Heinrich, der erste Inspektor des Südfriedhofes, ein ehemaliger „Rathsdiener“, dem man bereits 1881 die Leitung des neu eröffneten Nordfriedhofes übertragen hatte.

Aber offenbar wurde der Inspektor Heinrich im Jahre 1894 sehr krank, denn bereits am Ende dieses Jahres führte Gustav Mönch nachweisbar die Geschäfte des Inspektors.

Schließlich starb Friedrich Ernst Heinrich am Abend des 25. Juni 1895 um 11 Uhr im Alter von erst 44 Jahren 7 Monaten und 20 Tagen nach einem schweren Leiden und wurde am Sonnabendvormittag, den 29. Juni 1895 um 11 Uhr im Rabattengrab No.56 der IV. Abteilung des Südfriedhofes beerdigt*.

Und so wurde der Obergärtner Gustav Mönch der Nachfolger des Inspektors Heinrich und es begann die große, dreißigjährige Ära des Gustav Mönch**, in der der Südfriedhof hinsichtlich der Parkgestaltung als auch der errichteten Baulichkeiten vollendet wurde.

Auch wenn der Stadtbaurat Otto Wilhelm Scharenberg die Pläne für die Baulichkeiten lieferte und der Ratsgärtner Otto Wittenberg die Parkgestaltung prägte, so war Mönch dennoch die große Autoritätsperson, die in alle Gestaltungsprozesse einbezogen wurde. Es ist belegt, dass er nach kritischen Betrachtungen entweder seine Zustimmung gab oder aber auch nachweisbar erfolgreich sein Veto einlegte und dadurch Änderungen bewirkte.

So können wir durchaus in Gustav Mönch den bedeutenden Experten in Friedhofssachen sehen, den begnadeten Gesamtschöpfer des Südfriedhofes, der vom einzelnen Gehölz der riesigen Parkanlage, von der Architektur der Baulichkeiten bis hin zur topografischen Lage und der Architektur der künstlerisch bedeutenden Grabmalschöpfungen alles im Blick hatte und letztlich zu einem Gesamtkunstwerk vereinte.

Die gänzlich aus Sandstein errichtete Wandstellenarchitektur präsentiert sich nach antikem Vorbild im klassizistischen Stil, wobei der portikusartige Mittelbau aus der horizontal gegliederten Wandfläche hervortritt und zwei toskanische Säulen einen zahnfries-, triglyphen- und rosettengeschmückten Architrav tragen, über dem sich ein palmzweiggeschmücktes Giebelfeld aufbaut, welches ursprünglich eine Kreuzbekrönung aufwies.

Die beiden Säulen ruhen auf kräftigen Pfeilern, deren Front mit Lorbeerkränzen geschmückt ist – ein Verweis auf die unvergessenen Verdienste der hier ruhenden Mitglieder der Familie Mönch – und oberhalb mit einem erhaben ausgearbeiteten Mäanderband ihren Abschluss findet.

Ein mächtige halbrunde Tafel aus poliertem schwarzen schwedischen Granit ist geziert mit drei goldenen Sternen, welche die göttliche Trinität symbolisieren und in großbuchstabigen, vergoldeten Lettern verkündet, dass dies die letzte Ruhestätte der Familie Mönch ist.

Ein darunter eingearbeitetes vergoldetes schönes Ornament zeigt im Zentrum drei Mohnkapseln, die auf den ewigen Schlaf der in dieser Gruft ruhenden Toten deuten.

Die am 09. März 1903 im Alter von 72 ½ Jahren verstorbene Mutter Gustav Mönchs, Mathilde, wurde drei Tage nach ihrem Tod im Pfostensarg in die Gruft eingesenkt, wo sie seitdem an der Seite ihres Mannes ruht.

Später folgten die Särge von Gustav Mönchs Bruder Theodor und dessen Frau, und auch seine unverheirateten Geschwister Hermann und Louise wurden hier beigesetzt.

Gustav Mönchs erfülltes Leben endete nach einem kurzen Leiden nur wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag in seiner Stötteritzer Wohnung in der Schönbachstraße 29, ganz in der Nähe des Südfriedhofes. Als Todesursache wird „Herzschwäche“ angegeben.

Drei Tage später fand am Mittwoch, dem 23. Februar 1938, um 11 Uhr in der Hauptkapelle des Südfriedhofes die Trauerfeier statt, der unmittelbar danach gemäß der letzten Verfügung Gustav Mönchs die Einäscherung seines Leichnams im direkt angrenzenden Krematorium folgte – es war 11.46 Uhr.

Gustav Mönchs Witwe Hedwig Minna Clara geb. Schulze überlebte ihren Mann um 28 ½ Jahre. Sie starb am 01. November 1966 im 93. Lebensjahr.

Hedwig Mönch wollte nicht in der Gruft der Familie beigesetzt werden***, sondern wurde entsprechend ihrer letztwilligen Verfügung in der aus zwei Rabattengräbern**** bestehenden Grabstätte ihrer Eltern in der I. Abteilung des Südfriedhofes beerdigt.

Im Grab No.27, dem Grabe ihrer Mutter, der im Jahre 1931 im Alter von 82 Jahren gestorbenen Lokomotivführers-Witwe Johanne Marie Ferdinande Schulze geb. Reuter, fand sie ihre letzte Ruhe.

Dieser Artikel besteht aus zahlreichen Auszügen aus der umfangreichen Veröffentlichung in:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 Seiten 82-89

Die Grabstätte des Zigeunerhauptmanns Heinrich Franz (1863 – 1920)

Am 21. Oktober 1920 erwarb der Leipziger Pferdehändler Franz Moor in der XI. Abteilung des Südfriedhofes die 54 Quadratmeter große Wahlstelle No.172, weil sein Schwager Heinrich Franz vier Tage zuvor im Alter von 57 Jahren in Weimar tödlich verunglückt war.

An diesem Tage hatte es für den Verstorbenen in der Hauptkapelle des Südfriedhofes eine große Totenfeier mit hunderten Gästen gegeben, von denen viele mit einer der über 50 Kutschen gekommen waren.Da der Tote über einen besonderen Status verfügte, wollte man ihm eine standesgemäße Totenstätte errichten, und weil die Verwirklichung dieses Projektes seine Zeit braucht, wurde der Verstorbene in einem prächtigen Pfostensarg zunächst in die Arkadengruft No.5 eingesenkt.

Am 20. Januar 1921 beantragte die Grimmaer Bildhauerfirma Goede und Schille die Errichtung eines Mausoleums „für den Zigeunerhauptmann Franz“, welches dann erst am 12. Mai 1921 genehmigt wurde, nachdem der Leipziger akademische Architekt Walter Gruner entsprechende Zeichnungen etc. nachgereicht hatte.Die Zeichnungen von Walter Gruner lassen die geplante Errichtung einer imposanten Gruft erkennen.Für den Tempelbau war die Verwendung von Postaer oder dem hellen schlesischen Sandstein geplant, die kreuzbekrönte Kuppel sollte mit dunkelblauem portugiesischem Schiefer bedacht werden. Über der offenbar in Bronze herzustellenden, doppelflügeligen Portaltür sollte die sandsteinerne Skulptur eines Rossebändigers thronen. Hochovale verglaste Fenster mit innerer Vergitterung sollten für den nötigen Einfall von Taglicht in den Tempel sorgen, dessen verputzte Innenwandflächen man mit malerischen Dekorationen versehen wollte.

Im August 1921 aber teilte der Architekt Gruner dem Friedhofsdirektor Gustav Mönch mit, dass die Gruft in deutlich reduzierten Abmessungen errichtet wird, sodass der Gruftbau bereits im Oktober 1921 vollendet werden konnte. Offenbar bewirkte zu dieser Zeit die sich beständig ausweitende Geldentwertung einen Baustillstand. Schließlich erklärte dann am 10. August 1922 die Witwe Maria Franz, dass sie das genehmigte Projekt wegen der Inflation nicht mehr zur Ausführung bringen kann.

Wenige Tage später reichte der Leipziger Bildhauer Kreitel ein überarbeitetes Projekt ein und bat die Behörde mit Verweis auf seine große wirtschaftliche Not um eine entsprechende Baugenehmigung.

Nachdem im September 1922 dann die Firma Goede und Schille einen eigenständigen Entwurf präsentierte, der dem heutigen Bestand entsprach, verzichtete der Architekt Walter Gruner auf eine weitere Beteiligung am Projekt und erhob auch Einspruch gegen eine eventuelle Ausführung seines Tempelentwurfes.

Als die Behörde am 30. Oktober 1922 ihre Zustimmung zum Eigenentwurf der Grimmaer Bildhauerwerkstatt erteilt hatte, begannen dann auch unverzüglich die Arbeiten an der Errichtung der Grabmalanlage, die am 20. April 1923 ihren Abschluss fanden.

In Anwesenheit hunderter Gefolgsleute erfolgte dann am 10. Juli 1923 die Aushebung des Sarges mit der sterblichen Hülle des Zigeunerhauptmanns aus der Arkadengruft und dessen Überführung in diese Gruft.

Auszugsweise zitiert aus:

Alfred E. Otto Paul „Die Kunst im Stillen – Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen“ Band No.06 Seite 182 ff.

Kunstwerk Archiv